|

|

|

一番右に、 |

|

山林に自由存す |

ここはJR線のなかでも、天下の中央線の快速停車駅です。その駅のほぼ正面に「存」し、いわば一等地に鎮座しているわけです。申しわけ程度のほんのわずかな空間ですが、町や行政はおそらく意図的に武蔵野の雑木林っぽい雰囲気を残しているのだと思います。 |

|

|

|

|

桜橋の交差点。(2025.7.8) |

|

|

|

今より三年前の夏のこと |

|

この一節は、『武蔵野』の六の冒頭部で、それに続く部分はこうです。 |

|

|

|

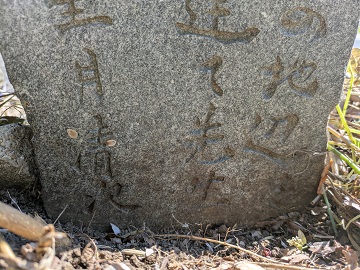

明治大正昭和の三代にわたって御歌所寄人あった歌人千葉胤明先生がこの地辺をこ |

|

以前撮った写真から碑文を読み取ろうとしたのですが、下の方は草に隠れ、それどころか最下部の三文字は土に埋もれていて判読できませんでした。ちょっと掘ってみました。そしてあらためて現物の文字を読んできました。「……愛された本年生誕百年に当たる……」は碑文のママです。(2025.7.31) |

|

|

|

横断歩道と緑の樹木をこのような構図で撮るとみな“Abbey Road”になってしまいますね! |