| 〔19〕高原文庫(辰雄/道造/真一郎/和佑) | 〔20〕塩沢湖・軽井沢タリアセン〜旧郵便局 | 〔21〕南軽井沢〜レイクニュータウン〜発地 |

| 〔22〕中軽井沢・沓掛〜星野〜塩壺〜千ヶ滝 | 〔23〕白糸の滝〜鬼押出し園〜浅間高原 | 〔24〕北軽井沢〜浅間牧場〜照月湖 |

| 〔25〕(旧軽拾遺)雲場池〜離山〜 | 〔26〕(信濃追分拾遺) | 〔27〕アラウンド軽井沢 |

|

〔アラウンド軽井沢〕 本サイト「西向の山」の『軽井沢文学散歩』は、一般的な文学紀行としてではなく、文芸評論家・小川和佑先生の明治大学リバティアカデミー教養・文化講座でのフィールドワークを基に、学部時代の文学研究ゼミナールの合宿で〈小川和佑先生と歩いた軽井沢〉をテーマにアルバム化したものです。 |

|

文と写真/西山正義 (令和4年11月4日〜編集開始) |

|

|

|

〝軽井沢〟というところに、まず何よりも《文学》を求めて行くなら、絶対に外せないところの一つです。詳しい案内は「軽井沢高原文庫」の公式サイトをご覧いただきたいのですが、設立は昭和60年(1985)8月10日。明大文学部の小川和佑ゼミナールの〈合宿〉では、昭和61年(1986)、平成元年(1989)、平成6年(1994)のいずれも9月に三回軽井沢に来ていますが、毎回泊まったのは信濃追分の油屋旅館で、当然のことながら、三回ともこの高原文庫を訪れています。 |

|

|

|

|

|

|

立 原 道 造 |

|

ソネット(十四行詩)の第一連4行を、碑面に合わせて6行にレイアウトされています。 |

|

|

|

|

中村真一郎は戦時中の昭和17年(1942)、開成中学からの盟友福永武彦、一高時代からのこれまた盟友加藤周一はじめ、窪田啓作、原條あき子などと、日本語によるソネットなどの定型押韻詩を試みていました。終戦後の昭和21年(1946))、雑誌「世代」に連載された『CAMERA EYES』において「マチネ・ポエティク」と名乗ることになる文学運動です。これについては賛否あり、必ずしも成功したとは言い難いのですが、果敢な価値ある文学運動だったと僕は思ています。この詩もその当時の押韻詩の試みです。それがこのような実験的な碑になっているところが良いですね。これも磯崎新氏の設計です。 |

|

|

|

|

|

|

|

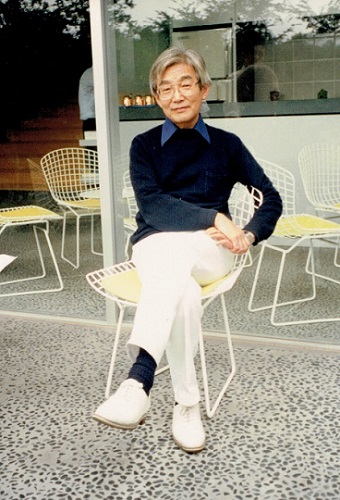

昭和61年9月14日(日)、この軽井沢高原文庫の入口横のテラスにて。 |

|

〔宿題〕 |

|

|

|

|

|

|